大分市城崎町の深田法律事務所代表。

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応してます。弁護士歴19年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

死亡事故の遺族の対応

更新日:2021年12月06日

死亡事故後の流れ、各場面でのご遺族の対応について解説します。

警察などからの連絡

警察から事故の連絡があることが通常です。

気が動転することとは思いますが、落ち着いて、警察の説明や指示を聞いてください。

警察による検死

警察による検死が行われます。

警察が外部から遺体の状態を見て、死亡の原因を判断します。

検死は早ければ半日ほどで終わりますが、死亡原因が特定できない場合などは日数を要することがあります(検死の結果、事件性が疑われる場合は、司法解剖が行われます)。

ご家族による遺体確認

検死が終了後、遺体が間違いなくご本人であるかを判断するため、遺体安置所にてご家族などが遺体確認をします。

遺体の引き渡し

遺体が引き渡されます。

遺体に関する処置は葬儀社などの専門業者が行うことが一般的です。

警察での対応

警察では、亡くなられた方の生前の生活状況、ご遺族の加害者に対する処罰感情などを聴取され、調書が作成されます。

加害者の連絡先、加入する保険会社、現在の状況などを警察にたずねてみましょう。

捜査に支障の無い範囲で教えてくれることがあります。

死亡事故の場合、加害者は逮捕されていることが多いです。

しかし、逃亡や証拠隠滅のおそれなどがない場合は2~3日で釈放されます。

加害者に懲役や罰金などの刑罰を科すためには、検察官が裁判所に起訴をして、裁判官が刑罰を科す判決を下す必要があります。

そのため、まずは検察官が起訴するかを検討することになります。

加害者が逮捕後に釈放されているケースでは、検察官が起訴するかを決めるまでに数か月以上かかることが多いです。

死亡事故では、被害者から事故の状況を聴き取ることができないため、加害者の言い分を一方的に聴くことしかできないことにもなりかねません。

もちろん、警察は、車の損傷箇所や現場に散乱した物などから、事故態様を合理的に推測しますが、それだけでは十分でないケースもありえます。

そのため、目撃者、ドライブレコーダー、防犯カメラなどの証拠が特に重要になります。

目撃者がいない場合は、念のため、目撃者を探している旨の立て看板の設置を警察に依頼してみましょう。

不起訴処分に対する対応、刑事裁判への参加などについては、加害者にとるべき対応のページをご覧ください。

病院で死亡診断書を受け取る

医師が死亡を確認すると「死亡診断書」が作成されます。

死亡届を提出する際に必要になりますので、病院で受け取ってください。

死亡届の提出

死亡から7日以内に死亡届を死亡診断書とともに提出します(死亡届と死亡診断書が同じ1枚の用紙になっていることがあります)。

提出先は、死亡した地域・亡くなられた方の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。

通夜、葬儀

儀式の順番や葬儀までの期間などは、地域や宗派によって異なります。

火葬

死亡届を市区町村役場に提出すると、「埋火葬許可証」が交付されます。

これを火葬場に提出して火葬します。

火葬場では、埋火葬許可証に火葬終了の日時を記入してもらいます。

これを寺院などの墓地の管理元に提出して、納骨します。

加害者と会う機会

通夜や葬儀その他の場面で、加害者と会う機会があると思います。

すぐに示談をしないようにしてください。

賠償金額などについての情報を得たり、弁護士に相談したりした上で、示談することをお勧めします。

死亡事故の賠償金額については、死亡事故のページをご覧ください。

また、慰謝料などの賠償金自動計算機のページでは、賠償金額を自動で計算することができます。

加害者から受け取った香典は、原則として、慰謝料などの賠償金から差し引く必要はありません。なぜなら、香典は賠償金とは別のものだからです。

ただし、明らかに常識的な範囲を超えるような金額であった場合には、賠償金として支払われたものとして差し引かれる可能性があります。

加害者に誠意が感じられない場合は、加害者にとるべき対応のページをご覧ください。

被害者または家族が加入している保険を確認

被害者または家族が加入している保険を使えないか確認しましょう。

自動車保険(任意保険)では、人身傷害補償保険や弁護士費用特約を使うことがよくあります。

人身傷害補償保険は、加害者が保険に加入していなかったり、被害者にも過失割合(落ち度)があったりする場合に、特に有効な保険です。

弁護士費用特約は、加害者に対する慰謝料などの賠償請求を弁護士に依頼する際の弁護士費用が保険でまかなわれます。

これらの保険が被害者や家族の任意保険についていないかを、保険証券を見たり、保険会社に連絡したりして確認しましょう。

また、亡くなられた方が国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金、厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金が支給される可能性があります。

仕事中や通勤中の事故であった場合は、労災保険から遺族補償給付(または遺族給付)が支給される可能性があります。

各機関に問い合わせをすることをお勧めします。

加害者側保険会社との示談交渉

慰謝料などの賠償金額についての話し合い(示談交渉)は、四十九日の法要を過ぎた頃に開始することが多いです。

話し合いの時期について希望がある場合は、保険会社の担当者にそのことを伝えましょう。

死亡事故の賠償金額については、死亡事故のページをご覧ください。

また、慰謝料などの賠償金自動計算機のページでは、賠償金額を自動で計算することができます。

賠償金は相続人が受け取ることになります。

亡くなられた方の配偶者は相続人になります。

配偶者の有無にかかわらず、子は相続人になりますが、子がいない場合は親が、子も親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

相続人が複数いる場合のお金の分け方は、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつです。

配偶者と親が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

交渉は、相続人の中から代表者を1人に決めて、その人が行うことが多いです。

その場合は、他の相続人の委任状と印鑑証明書を保険会社に提出します。

賠償額について相続人同士で意見が分かれるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

関連記事

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。

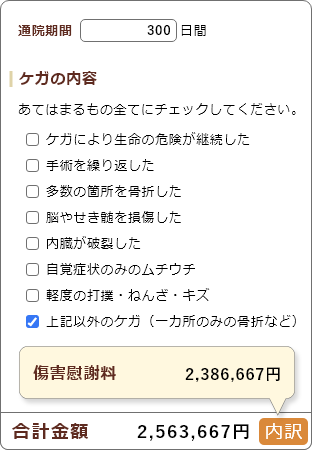

・慰謝料を本格的に自動計算できます

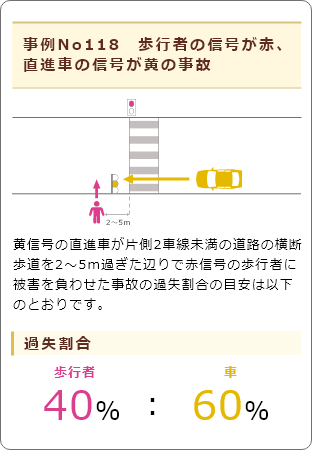

・過失割合が何%か調べられます

・事故から解決までの流れ

事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。

・弁護士に無料相談

「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」

「交通事故のことなら何でも相談してほしい」

という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。

- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。