大分市城崎町の深田法律事務所代表。

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応してます。弁護士歴19年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

交通事故で後遺障害認定を受ける流れ・手続き

更新日:2025年01月14日

- 後遺症が残ったのですが、賠償金に影響しますか?

- はい。まずは後遺障害等級を認定してもらいましょう。

そして、等級に応じた賠償金を請求します。

- 【後遺症なんでも解説】

-

解説へ 後遺障害等級って何?

後遺障害等級って何? -

私の後遺障害が何級か知りたい【質問に答えていくだけで調べられます】

私の後遺障害が何級か知りたい【質問に答えていくだけで調べられます】- 後遺症は身体のどこにありますか?

-

眼・耳・鼻・口・頭・顔

眼・耳・鼻・口・頭・顔 -

首

首- ムチウチですか?

-

はい

等級を調べる -

いいえ(骨折その他)

- どのような後遺症ですか?

-

首の骨の変形、首を動かしづらい

等級を調べる -

首の痛み

等級を調べる -

首の醜状(傷あと等)

等級を調べる

-

上肢(腕・手)

上肢(腕・手) -

下肢(脚・足)

下肢(脚・足) -

胴体

胴体

-

後遺障害等級を認定してもらうには?

解説へ -

解説へ 等級ごとの金額は?

等級ごとの金額は? -

通知された等級に納得いかない場合

解説へ -

後遺症以外のこと【慰謝料の金額、過失割合、弁護士など】

※一度回答したボタンを再度クリックするとその質問に戻れます。

後遺症が残る場合の流れ

各段階のイラストをクリックすると、詳しい解説をご覧いただけます。

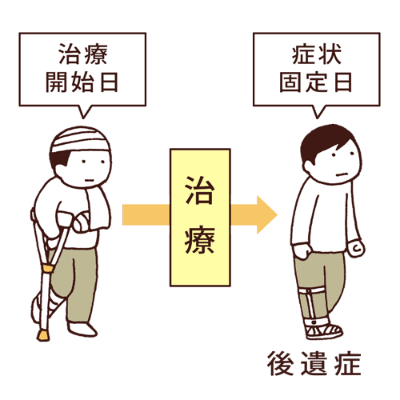

症状固定

治療を継続しても症状が改善しなくなり、後遺症が残ったことを「症状が固定した」といいます。

症状が改善しなくなった最初の日を「症状固定日(しょうじょう こていび)」といいます。

症状が固定した場合は、医師に「後遺障害診断書(こういしょうがい しんだんしょ)」を書いてもらいましょう。

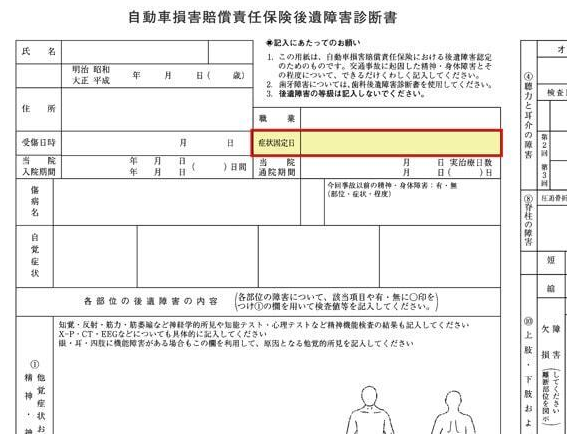

後遺障害診断書は、症状固定日や後遺症の内容を記載したもので、後遺障害等級を認定してもらうために必要です。

後遺障害診断書を見れば、症状固定日がいつなのかがわかります。

よくわからない場合は、病院に問い合わせると教えてもらえます。

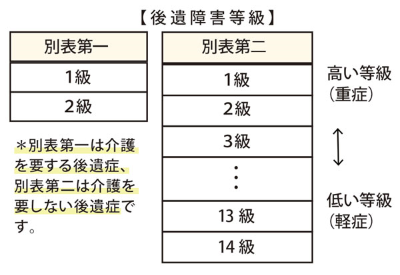

後遺障害等級

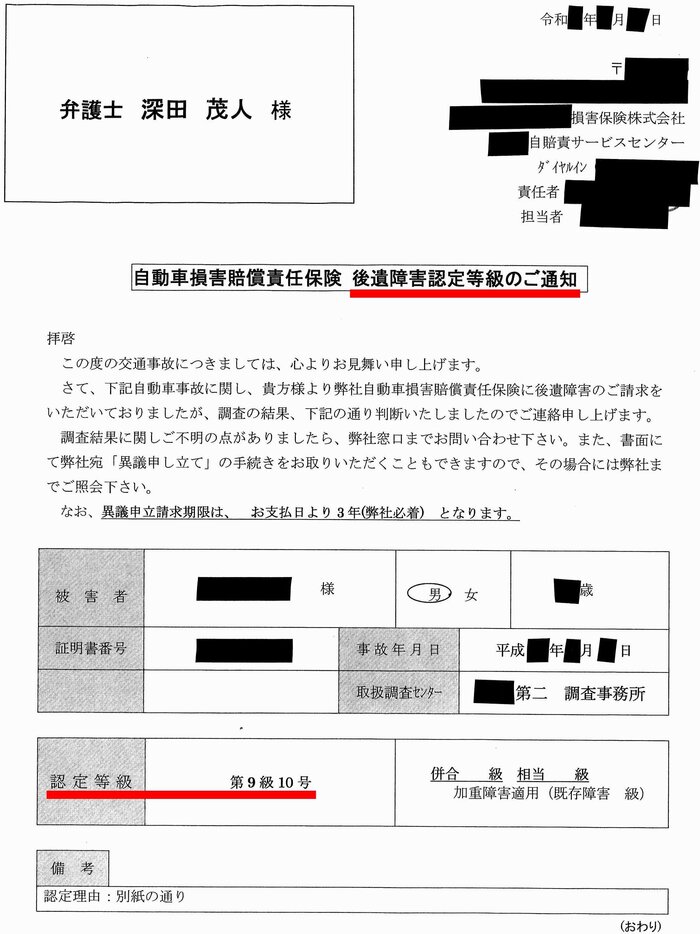

後遺障害等級とは、交通事故で後遺症が残った場合に、保険会社から通知される等級のことです。

保険会社によって様式が若干異なりますが、次のような書面で通知が届きます。

交通事故では、後遺障害等級を認定してもらわなければ、後遺症が残った分についての賠償金(後遺症慰謝料、後遺症逸失利益など)を請求できないのが原則です。

等級は1~14級まであります。

ただし、1級と2級にかぎり、別表第一(介護を要するもの)と別表第二(介護を要しないもの)に分かれますので、全部で16段階あることになります。

1級から順に重症であり高い等級とされています。

高い等級ほど賠償金額が高くなります。

等級が認められない場合は「等級非該当(とうきゅう ひがいとう)」と通知されます。

後遺症ごとの後遺障害等級の認定基準について知りたい方は、後遺症の部位を次から選んでください。

等級の認定手続き

後遺障害等級を認定してもらうには、次の手続きを踏む必要があります。

- 医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

- 後遺障害診断書を保険会社に提出します。

- 保険会社は、後遺障害診断書を損害保険料率算出機構に提出します。

- 損害保険料率算出機構は、後遺障害診断書の記載内容にもとづいて、後遺障害等級を認定します。

- 保険会社から被害者に後遺障害等級が通知されます。

つまり、後遺障害等級を誰が決めるのかというと、保険会社ではなく、損害保険料率算出機構です。

そして、決められた等級が保険会社から通知されます。

損害保険料率算出機構は、法律(自動車損害賠償保障法、損害保険料率算出団体に関する法律)にもとづいて設置された非営利の民間法人です。

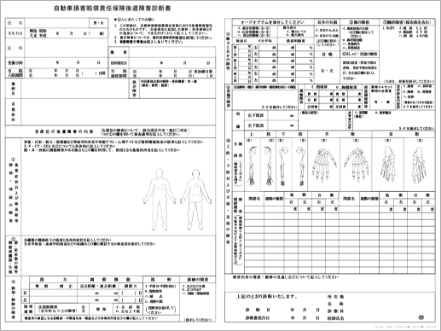

後遺障害診断書

後遺障害診断書は、後遺症の内容を医師が記載する診断書です。

この診断書をもとに、損害保険料率算出機構が等級を決めます。

後遺障害診断書は決まった書式がありますので、保険会社からもらいましょう(以下でダウンロードもできます)。

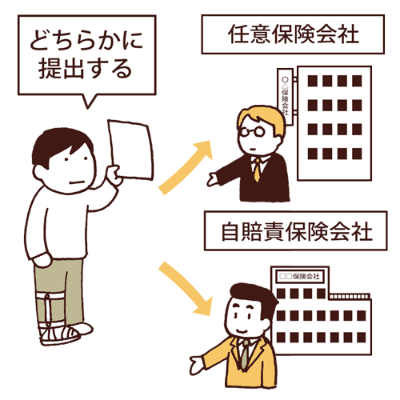

提出先

任意保険会社または自賠責保険会社のいずれかを被害者が選択し、後遺障害診断書を提出します。

任意保険会社に提出する方法

後遺障害診断書を任意保険会社に提出する方法を「事前認定(じぜん にんてい)」といいます。

治療中からやりとりをしてきた任意保険会社の担当者に提出するので、利用しやすい方法といえます。

後遺障害診断書以外の書類の準備を担当者がしてくれるので、手間がかかりません。

ただし、任意保険会社は、認定された等級にもとづいて賠償金を支払うので、等級の認定に利害がからみます。

等級認定のため、より充実した書類を準備するという姿勢に欠ける可能性があります。

自賠責保険会社に提出する方法

後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出する方法を「被害者請求」といいます。

後遺障害診断書以外の書類の準備を自分でしなければならないので、手間がかかります。

ただし、等級認定のため、より充実した書類を自分で準備できるメリットがあります。

なお、弁護士に被害者請求を依頼すると、提出書類をよく検討してもらえます。

等級の認定基準

- 後遺障害等級が認定されるためには、次の2つが必要です。

<等級が認定されるために必要なこと>

- 各等級にあてはまる後遺症が残ったこと

- 後遺症の原因が検査などで証明できること

たとえば、12級の「右足首の動かせる範囲が4分の3以下」は、

- 右足首の動かせる範囲が4分の3以下になったこと

- 1の後遺症の原因となる右足関節部の骨が欠けていることがCT画像で証明できること

の2つが揃えば認定されます。

もっとも、現在の医療水準では、後遺症の原因をつねに検査によって証明できるとは限りません。

そのため、検査によって証明(しょうめい)できなくとも、ケガをした状況や医師の診察などによって後遺症が残ることを説明(せつめい)できる場合には、低い等級ですが14級が認定されることがあります。

また、裁判では、少数ではありますが、検査結果という直接的な証拠がなくても、さまざまな状況証拠によって等級が認定されているケースもあります。

各後遺症の等級の認定基準を以下のページで解説しています。

神経(高次脳機能障害、麻痺、ムチウチ、てんかん、痛みなど)の後遺症の等級認定基準

体幹骨(背骨、鎖骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、胸骨)の後遺症の等級認定基準

醜状(傷あと、やけど、陥没、耳・鼻・まつげの欠損など)の後遺症の等級認定基準

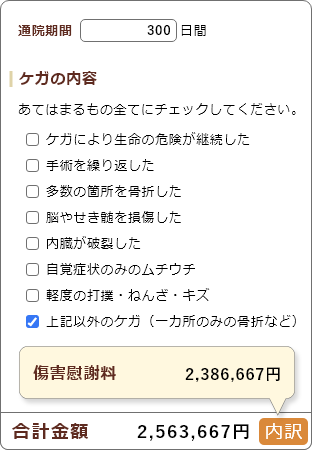

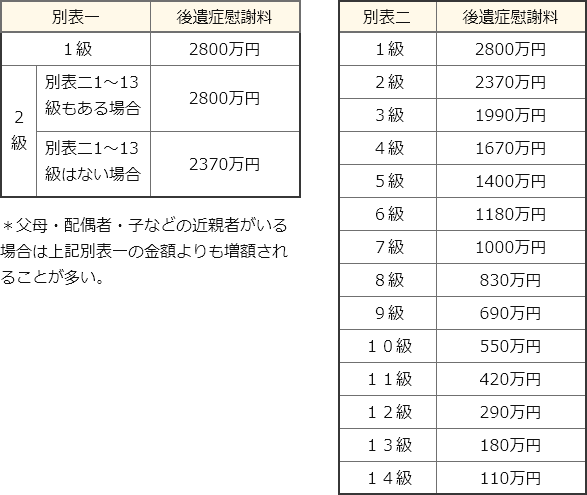

等級ごとの賠償金額

後遺症が残った分の賠償金の相場(弁護士基準)は、以下のとおりです。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことに対し、加害者がおわびするためのお金です。

等級によって、以下のとおり金額が異なります。

後遺症逸失利益

後遺症逸失利益(こういしょう いっしつりえき)とは、後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金です。

次の式で金額を計算します。

年収✕後遺症が影響して稼ぎにくくなった割合✕後遺症が影響する年数のライプニッツ係数

「後遺症が影響して稼ぎにくくなった割合」は、次のとおり、等級によって異なります。

1~3級:100%、4級:92%、5級:70%、6級:67%、7級:56%、8級:45%、9級:35%、10級:27%、11級:20%、12級:14%、13級:9%、14級:5%

このように%が異なるので、等級によって金額が大きく異なります。

例)年収500万円、40歳の場合

・10級の金額

500万円×27%×18.327=2474万1450円

・9級の金額

500万円×35%×18.327=3207万2250円

・9級と10級の差額

3207万2250円-2474万1450円=733万0800円

また、別表第一の1級または2級の場合は将来の介護費用も請求できることが多いです。

- こちらの慰謝料などの賠償金自動計算機のページでは、「弁護士基準」で後遺症慰謝料や後遺症逸失利益などの賠償金を自動計算できます

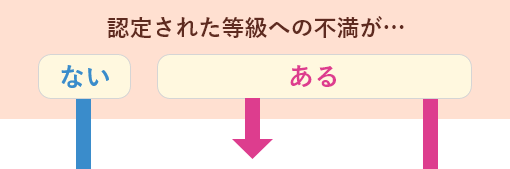

等級認定に対する異議申し立て

認定された等級への不満がある場合、次のいずれかの手段をとるか、または、裁判をする必要があります。

- 保険会社に異議申立書を提出する

改めて等級の認定をしてもらうよう、保険会社に異議申し立てをすることができます。

同じ機関(=損保料率機構)が等級を再判断します。

保険会社から異議申立書の書式をもらえるので、必要事項を記載して、保険会社に提出します。

回数制限はありません。 - 自賠責保険・共済紛争処理機構に不服申し立てをする

保険会社に異議申立書を提出するのではなく、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、認定された等級の不服を申し立てるという方法もあります。

1回しかできません。

等級が認定されるための要件は「等級にあてはまる後遺症が残ったこと」と「後遺症の原因が検査などで証明できること」です。

等級にあてまはる後遺症が残っていることが、後遺障害診断書にきちんと記載されていることが必要です。

もし記載に漏れがある場合は、医師に追加の診断書を書いてもらう必要があります。

後遺症の原因が検査などで証明できない場合も等級が認定されません。

後遺症の原因を明らかにする検査を追加で受けるなどの必要があります。

弁護士に相談すると、認定された等級が妥当であるか、異議申し立てなどの具体的な方法を教えてくれます。

等級の認定基準については、以下のページをご覧下さい。

神経(高次脳機能障害、麻痺、ムチウチ、てんかん、痛みなど)の後遺症の等級認定基準

体幹骨(背骨、鎖骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、胸骨)の後遺症の等級認定基準

醜状(傷あと、やけど、陥没、耳・鼻・まつげの欠損など)の後遺症の等級認定基準

後遺障害等級が認定されるとデメリットはある?

デメリットはありません。

後遺障害等級は、後遺症慰謝料や後遺症逸失利益といった賠償金の額を決めるためのものにすぎません。

公表されることもありませんし、障害者手帳が発行されるわけでもありません。

(障害者手帳が発行される要件・手続きとは別のものです。)

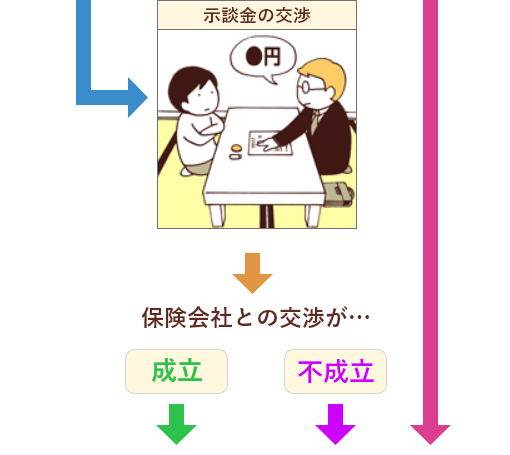

示談交渉

認定された等級を前提として、保険会社と賠償金額について話し合いをします。

示談交渉で、認定された等級がおかしいと主張することはできません。

等級に不服がある場合は、異議申し立てや裁判をする必要があります。

裁判

認定された等級に不服があったり、保険会社との示談交渉がまとまらなかったりする場合は、裁判を起こすことができます。

裁判では、改めて等級を裁判官に決めてもらうこともできますし、認定された等級は争わずに賠償金額だけを裁判官に決めてもらうこともできます。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。

・慰謝料を本格的に自動計算できます

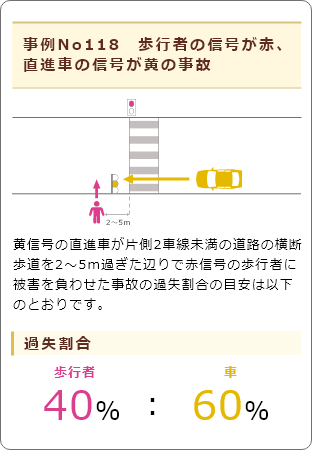

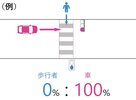

・過失割合が何%か調べられます

・事故から解決までの流れ

事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。

・弁護士に無料相談

「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」

「交通事故のことなら何でも相談してほしい」

という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。

- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。

慰謝料の金額を計算したい【慰謝料計算機】

慰謝料の金額を計算したい【慰謝料計算機】 過失割合が何%か調べたい【過失割合計算機】

過失割合が何%か調べたい【過失割合計算機】 交通事故が解決するまでの流れを知りたい

交通事故が解決するまでの流れを知りたい 弁護士に相談しようか悩んでいる

弁護士に相談しようか悩んでいる 弁護士に無料相談する

弁護士に無料相談する