大分市城崎町の深田法律事務所代表。

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応してます。弁護士歴19年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

交通事故の過失割合

更新日:2025年01月14日

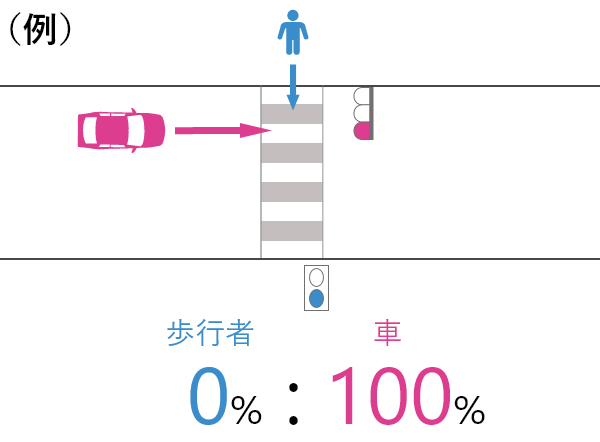

過失割合とは、交通事故の当事者双方にどれぐらい責任(不注意・過失)があるかを数値で表したものです。

たとえば、相手の不注意が80%、自分の不注意が20%の場合、「相手と自分の過失割合は80対20」といいます。

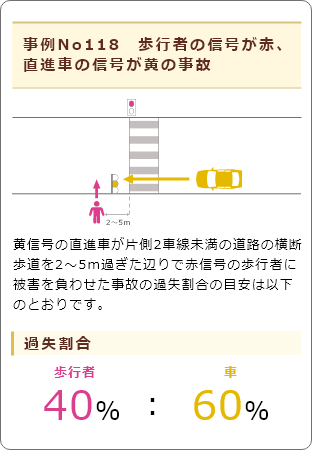

このサイトでは、かんたんな質問に答えていくだけで、下図の例のように過失割合を調べられます。

全422事例について、基本の過失割合だけでなく、詳しい過失割合を調べられます。

※過失割合の数値(%)は、各種の専門書を参考にして弁護士が検討したものです。

- あてはまる事故をクリックし、質問に答えていくと、過失割合を調べられます!

- 過失割合は何に影響するの?

- 修理代や治療費、慰謝料など、相手に請求できる金額に影響します

自分の過失割合の分は、相手の保険会社に請求できません。

たとえば、自分の過失割合が20%の場合、修理代や治療費、慰謝料などの賠償金額の20%は請求できません(つまり、請求できるのは80%だけ)。

- 過失割合はどうやって決めるの?

- 専門書を参考にして決めます

「別冊 判例タイムズ38」などの専門書には、代表的な事故態様について、過失割合の目安が紹介されています。

保険会社や弁護士、裁判官は、専門書を参考にしながら、過失割合を決めます。

- 保険会社の言う過失割合を信じていいの?

- 信じるのは危険です!

なぜなら、相手の保険会社は、保険料を払っているお客様である相手の味方だからです。

専門書を参考にしつつも、相手に有利な過失割合を言ってくることが多いので、注意が必要です。

専門書の過失割合を参考にしながら、保険会社としっかり話し合うことが大切です。

- 自分の過失割合が何%か調べたいです!

- このサイトで質問に答えていくと、専門書レベルで過失割合を調べられます!

専門書を入手して読み解くのは一苦労です。

そこで、このサイトでは、専門書に書かれているような専門用語は分かりやすくして、かんたんな質問に答えていくだけで、専門書レベルの詳しい過失割合を調べられるようにしています。

- あてはまる事故をクリックし、質問に答えていくと、過失割合を調べられます!

【当サイトが参考にした専門書】

当サイトが、過失割合の数値を検討するにあたって、参考にした専門書は以下のものです。

「別冊 判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会編 判例タイムズ社)

「赤い本 弁護士必携 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2021年(令和3年)版」(日弁連交通事故相談センター東京支部)

「実務裁判例 交通事故における過失割合 自動車事故及び消滅時効、評価損等の諸問題 第2版」(伊藤秀城著 日本加除出版)

「実務裁判例 交通事故における過失相殺率 自転車・駐車場事故を中心にして 第2版」(伊藤秀城著 日本加除出版)

「交通事故損害賠償データファイル 2巻」(交通事故損害賠償研究会編集 新日本法規)

「交通事故損害賠償データファイル 3巻」(交通事故損害賠償研究会編集 新日本法規)

「交通事故の過失割合<早見表>」(林洋編 技術書院)

「注解 交通損害賠償算定基準 実務上の争点と理論 下 過失相殺・寄与度編 三訂版」(損害賠償算定基準研究会編 ぎょうせい)

「交通事故『過失割合』の研究 交通事故工学の視点から『過失割合認定基準』の問題点を衝く 新訂版」(林洋 技術書院)

「交通事故過失割合の研究」(藤村和夫編 日本評論社)

「執務資料 道路交通法解説 17訂版」(道路交通執務研究会編著 野下文夫原著 東京法令出版)

「注解 道路交通法 第4版」(道路交通法研究会編著 立花書房)

「新実務道路交通法」(小川賢一著 立花書房)

「図解 道路交通法 4訂版」(道路交通法実務研究会編 東京法令出版)

「普及版 道路交通法 図解・注解付 第27版」

D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース

関連記事

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。

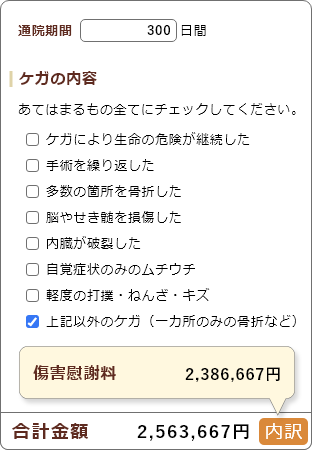

・慰謝料を本格的に自動計算できます

・過失割合が何%か調べられます

・事故から解決までの流れ

事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。

・弁護士に無料相談

「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」

「交通事故のことなら何でも相談してほしい」

という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。

- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。